Une école pour tous les enfants du monde

Introduction :

Voici un extrait du livre « Une école pour tous les enfants du monde » – les apprentissages et l’école inclusive, publié aux édition Ganndal en Guinée Conakry.

Il s’agit de changer de point de vue sur l’École ou plutôt sur les écoles dans le monde européen et d’Afrique.

|

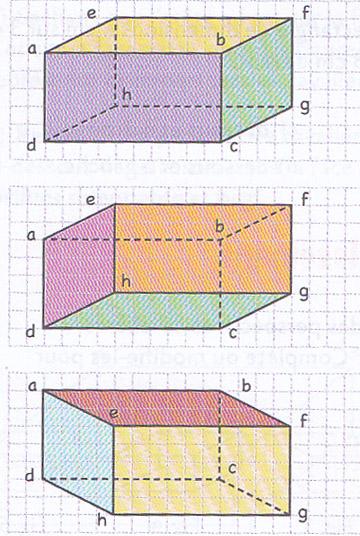

Ainsi chacune des trois représentations est un parallélépipède dont on « voit » bien, grâce aux couleurs et aux pointillés, que l’œil n’est pas n’est pas placé au même endroit. La perception dépend donc du point de vue.

Nombre d’études existent qui sont économiques, politiques, organisationnelles, curriculaires didactiques, pédagogiques, psychologiques, … Elles présentent des résultats qui, appliqués, ont parfois des impacts sur les éléments analysés et traités à partir d’observations puis de projets. Mais elles prennent rarement en compte les apprentissages des élèves et la manière dont ceux-ci se construisent. L’essai présenté ici s’appuie sur les histoires des systèmes éducatifs et prolonge la compréhension du phénomène d’apprentissage y compris pour les élèves en situation de handicap. Des propositions subversives viennent bousculer les habitudes et les certitudes ancrées. |

Chapitre 5

Dans l’avant-propos de « apprendre, pour réaliser la promesse de l’éducation »,[1] la critique fondamentale sur la crise de l’éducation s’exprime en ces termes : « dans de nombreux pays et communautés, l’apprentissage ne se matérialise pas. Pourtant, sans apprentissages, la scolarisation est un énorme gaspillage de ressources précieuses et de potentiel humain. Pire encore, elle est une injustice. Sans apprentissages, les élèves seront condamnés à mener une existence de pauvreté et d’exclusion ». Concernant pauvreté et exclusion est-ce l’absence d’apprentissages qui exclut ou est-ce l’exclusion, dont la cause peut être la pauvreté, qui entraîne l’absence d’apprentissages ? Est-ce un constat déterministe ou au contraire une invitation, voire une injonction pour dépasser ce problème ? Ou encore, n’y a-t-il pas dans cette affirmation une méprise sur l’équivalence entre scolarisation et apprentissage ? L’école n’est-elle pas surtout le reflet de la société dont elle est issue et dont elle est une active composante ? Dans ce cas, l’école elle-même installerait un dialogue entre la définition des apprentissages et leur réalisation à travers un processus dynamique aux influences réciproques : externes (vers la société) internes (vers l’école).

Dans ce rapport qui analyse des données disponibles dans le monde, il conviendrait, sans doute, de commencer par caractériser la vision de l’école et de ses apprentissages sous-jacents à ces propos. Les choix opérés pour conduire cette étude sont des marqueurs de conceptions, d’idéologies, de visions, d’interprétations. En première approximation, il semble possible d’affirmer qu’il s’agit d’une école centrée quasi exclusivement sur certains apprentissages : sur les « acquis des élèves », sur les « compétences » dont l’origine est une école des « disciplines ». En effet, elle appuie ses comparaisons sur des statistiques d’évaluations internationales, sur des résultats d’examens, sur des évaluations nationales, et se centre sur des performances explicitement issues des curricula. Les exemples présentés[2] font presque tous référence à des savoirs que l’on peut qualifier de « scolaires », c’est-à-dire des connaissances ou des compétences articulées à des disciplines traditionnelles c’est-à-dire des techniques ou des pratiques apprises. Plutôt que d’être autoréférentielle, cette étude aurait pu retenir d’autres facteurs comme l’émission de « jugements » sur des situations pratiques, la « compréhension » de textes par des inférences textuelles, des « évaluations » de situations réelles, la « description » d’algorithmes, la « description » d’attitudes face à des problèmes non standards, « l’exécution » de tâches préprofessionnelles, la manipulation d’outils ou d’instruments, et les résultats de l’enquête en eussent sans doute été changées.

Il est alors fondamental de commencer à interroger, dans toute étude de ce type, la manière dont les auteurs posent le rôle de l’école, sur ce qu’il faut y apprendre, comment ces apprentissages y sont possibles pour réaliser « la promesse de l’éducation » ? Ensuite, expliciter ou à tout le moins, poser la question sur les représentations, les certitudes des rédacteurs. Il est clair que poser le problème des ressources (le coût des évaluations internationales comme le PASEC) ne conduit pas à la même étude si on considère que le coût primordial est posé par le problème des ressources des enseignants (salaire, logement, matériel professionnel). L’aune à laquelle se fait la mesure change de nature. Enfin, essayer de répondre à l’injonction internationale d’y associer tous les enfants et adolescents sur des apprentissages communs pose le problème de l’intersection entre les curricula. Elle porte sur leur partie commune qu’il convient d’interroger. Elle est éventuellement non pertinente, concernant des apprentissages liés à une culture, une civilisation, une société.

La notion d’apprentissage utilisée dans le document cité, mais aussi dans de nombreuses autres sources émanant des bailleurs de fonds, de financeurs, de politiques, recouvre une variété de signification dans l’expression « ce que l’on peut apprendre » :

· Des connaissances (déclaratives ou procédurales) dans les domaines dits de base ;

· Des gestes (autrement dit la « praxis ») c’est-à-dire l’agir au sens de l’action ou d’une pratique, et la « technê » ou un faire, fabriquer, produire, construire [dans ce faire, Aristote distingue le « faire professionnel » et le « faire désintéressé » ; mais aussi le faire « exister » comme produit matériel de la « poïesis »] souvent simplifié en savoir-faire ;

· Des savoirs (« épistémè » ou éléments de connaissance scientifique), mais aussi

· Des attitudes, des compétences (sous forme d’un savoir-agir) schématisées en savoir-être.

Or apprendre est un processus, et un processus long et complexe. Dire que les apprentissages ne se matérialisent pas, c’est dire que le résultat du processus n’a pas atteint le but fixé en termes de produits d’apprentissages. Or le chemin est au moins aussi important que l’arrivée et exprimer la solution d’un problème n’indique pas par quels moyens celui-ci a été résolu. Les mathématiciens trouvent souvent que « l’élégance » d’une solution relève de la beauté. Certaines voies sont fécondes, d’autres pistes plus laborieuses, d’autres, enfin, sans issues. Ce n’est pas parce que l’élève n’aura pas « appris » son théorème qu’il n’aura pas atteint le terme de la résolution, mais, parfois, parce que la durée d’exploration des solutions possibles ne lui aura pas permis de répondre dans le temps imparti ou qu’il n’aura pas eu « l’intuition du bon chemin ». De multiples raisons peuvent s’opposer à l’atteinte de la solution.

Pour apprendre, il faut rendre intelligible, c’est-à-dire utiliser une forme d’intelligence. On peut d’abord s’appuyer sur les conceptions de l’intelligence : l’intelligence verbolinguistique ; l’intelligence logico-mathématique ; l’intelligence visuospatiale (capacité à visualiser, se représenter des objets dans l’espace, s’orienter dans son propre environnement) ; l’intelligence musicale, rythmique ; l’intelligence corporelle kinesthésique ; l’intelligence interpersonnelle (qui concerne la capacité à percevoir et distinguer les humeurs, les intentions, les motivations et les sentiments d’autrui) ; l’intelligence intrapersonnelle (la capacité à se comprendre soi-même et à s’adapter en fonction de cette connaissance) ; et, enfin, l’intelligence naturaliste qui est définie comme la sensibilité à l’environnement. Toutes ces caractéristiques sont issues en fait de nomination et de caractérisation des troubles qui constituent les bataillons des enfants « dys ». Les qualifier d’intelligences est un abus de langage, et, même si Antoine de La Garanderie a été caricaturé lorsqu’il parle d’auditifs et de visuels (sous-entendu d’une intelligence auditive opposé à une intelligence visuelle) il reste, comme père de la « gestion mentale », un des acteurs de la différenciation pédagogique. En ce sens, il ne faut pas écarter de notre réflexion pédagogique ou psychologique des éléments dont la terminologie n’est sans doute pas adaptée, mais qui ouvre des portes vers des pratiques inclusives.

Par contre, il peut être utile de distinguer trois formes d’intelligence : « l’intelligence analytique » qui présente un lien assez fort avec « l’intelligence générale » telle que les échelles de Wechsler peuvent la mesurer ; « l’intelligence pratique » qui reflète une bonne capacité d’adaptation au contexte et qui permet d’acquérir rapidement des connaissances dites « tacites » (terme que R. Sternberg oppose aux connaissances formelles) et de les mettre en œuvre avec efficacité ; pour finir, « l’intelligence créative », liée aux capacités d’automatisation des processus et de synthèse qui permettent d’être efficaces dans des situations nouvelles. En s’appuyant sur ces trois formes, conjointement avec le facteur « G » (intelligence générale) et ses dérivées, il devient possible de les utiliser dans des cadres et des activités adaptées à chaque individu présentant des capacités plus ou moins développées d’un point de vue du développement.

Il est donc indispensable de préciser ce qui est (i) « objet de l’apprentissage » tout autant que (ii) la manière d’y accéder et (iii) d’évaluer ce qui a été appris. En effet, s’étant éloigné d’un behaviorisme un peu fruste avec l’abandon de la pédagogie par objectifs, les contenus à enseigner actuellement oscillent entre des ensembles de « savoirs culturels », des collections de « compétences », qu’elles soient disciplinaires ou transversales, ou encore de vie, celles-ci orientées ou complétées par des « éducations à… » la paix, la santé, aux médias, à l’entrepreneuriat, à la consommation, à l’environnement, au développement durable, etc., sans oublier l’accès et l’acceptation des élèves à besoins spécifiques pour lesquels il faut peut-être revoir cet ensemble.

Qu’est-ce qu’apprendre ?[3]

Apprendre les gestes barrières et les mettre en œuvre, installer son masque sur son visage, ces apprentissages contemporains sont des procédures simples, mais qui demandent une attention. Les apprentissages se font tout au long de la vie et ils sont en général finalisés : apprendre les gestes barrières ou mettre son masque pour se protéger et protéger les autres.

Pour apprendre, il faut acquérir des connaissances, développer des savoirs, maîtriser des gestes, déployer des attitudes. Le mécanisme qui permet cet aboutissement dépend de ce que l’on apprend, du lieu, du maître ou des pairs, des connaissances antérieures, des représentations ou des conceptions, des capacités (physiques, intellectuelles ou cognitives) de l’affect. Ainsi, un élève trisomique qui apprend à prendre le bus seul pour aller seul à l’école réalise un « vrai » apprentissage, demandant des efforts, de l’énergie, un accompagnement ; même si cette connaissance ne relève pas de celles habituellement considérées comme relevant d’un apprentissage scolaire. Apprendre à parler pour un petit enfant est aussi un apprentissage fondamental dont on ne maîtrise pas le processus. Pourtant dans son milieu, le bébé s’exprime et construit petit à petit son langage oral. C’est le milieu familial qui prend en charge cet apprentissage initial et même si les neurosciences peuvent nous dire quelles zones du cerveau sont en jeu, nous ne disposons pas d’un modèle de la manière dont l’enfant accède au langage. Nous avons quelques pistes de réponses pour enrichir ce contact et l’accès à la parole, mais nous ignorons presque tout de l’alchimie sociale.

Néanmoins, ce qui nous intéresse ici, relève du scolaire. Comment peut-on apprendre à l’école ? La réponse est d’autant plus difficile qu’elle dépend des objets d’apprentissage. En première réponse, l’école est là pour transformer des élèves en hommes cultivés, disposant d’une culture qui les joint aux autres, et non cette culture qui les sépare en fonction de critères communs (communautaires). Le sens de cette affirmation a été donné par l’analyse de l’éducation et de l’élève dans les parties précédentes, et elle s’applique à TOUS les enfants-élèves, ordinaires ou à besoins particuliers.

« La culture s’acquiert au prix d’un travail mental que nul ne peut faire à la place de l’apprenant. Ce travail peut être pensé comme un travail d’écoute, de mémorisation. C’est surtout un travail de mise en ordre et en relation, de réorganisation des connaissances déjà engrangées, bref de reconstruction d’une partie plus ou moins vaste de notre système cognitif. Transmettre des savoirs, c’est en réalité permettre à l’autre de les reconstruire, autrement dit, créer des situations qui provoquent une activité mentale de haut niveau, obligeant l’apprenant à se confronter à des obstacles et, pour les surmonter, à dépasser l’état de ses connaissances. Quant aux compétences, elles se transmettent, encore moins elles se construisent au gré d’une expérience et d’une réflexion sur l’expérience. »[4]

Les élèves arrivant à l’école disposent de connaissances (leur langue orale par exemple) et doivent les transformer en un « savoir » syntaxique ou sémantique, par une extension du lexique et des structures. Il s’agit donc d’identifier les moyens intellectuels qui permettent de rendre objectives ces connaissances en sorte de les rendre opératoires et partageables.

Le pouvoir de distinguer « celui qui en a le plus ? » entre deux élèves est une connaissance que l’on peut objectiver en espaçant les objets, en changeant la forme du contenant, et le savoir se construira en un savoir numérique (combien ?) ou en une mesure (expériences de Piaget). De la même manière, « courir plus vite » demandera de construire par apprentissage de nouveaux repères temporels et spatiaux.

La théorie des stades de développement selon Jean Piaget [image en ligne].

Les apprentissages scolaires sont rarement de simples communications d’informations qu’il conviendrait de garder en mémoire et de les intégrer aux autres informations disponibles. Apprendre demande des conditions minimales, dont la première est de pouvoir dépasser ses premières conceptions, ses premières représentations. Bachelard fut le premier à dire que l’on apprend contre une connaissance, en « surmontant ce qui dans l’esprit fait obstacle à la spiritualisation ». Pour y parvenir, les didacticiens, les psychologues (psychogénétiques), les pédagogues ont mis au point des pratiques, des procédés qui permettent de dépasser le simplisme des neuroscientifiques pour qui : « apprendre c’est sélectionner des informations, les traiter, les manipuler et les enregistrer en vue d’un objectif à atteindre ou de leur résolution future ».

Les conditions d’un apprentissage réussi nécessitent, en première approximation :

· Une finalisation : j’apprends pour mettre un masque, pour résoudre une équation, pour expliquer un phénomène, pour comprendre…, j’apprends rarement pour apprendre (sauf dans des conditions de contrainte, mais alors le but est de soulager cette pression, cette exigence parentale ou scolaire).

· Un sens : il est nécessaire que ce que j’apprends ait du sens. Il est nécessaire que cet apprentissage ait des rapports avec d’autres choses de ma vie, des choses déjà pensées, des questions que je me suis posées : « À du sens, ce qui produit de l’intelligibilité sur quelque chose d’autre, ce qui éclaire quelque chose dans ce monde ; ce qui est communicable et peut être compris dans un échange avec les autres ».[5]

· Une conscience : ce que j’ai appris, je sais que je le sais, pas forcément en pleine explicitation, mais je suis conscient que mon état a changé. Je ne suis plus ignorant de ce que j’ai appris.

· Une reconnaissance : d’autres que moi peuvent s’assurer, vérifier, évaluer que je sais, puisque je l’ai appris.

Ces conditions très générales (trop ?) sont applicables à tout âge, à tout apprentissage, à toute personne. Les personnes à besoins particuliers apprennent et il est possible que leur difficulté d’apprentissage relève d’une défaillance dans l’une des conditions précédentes. Il peut être envisageable d’aller plus loin dans l’analyse du processus et trouver quelles peuvent être des limites matérielles (environnement inadapté), mais aussi les limitations physiques, linguistiques, psychologiques, cognitives, affectivo-sociales. Les sujets en situation de handicap peuvent réaliser des apprentissages, dans certaines conditions et dans certains domaines (mais sans doute pas dans tous ceux qui sont, actuellement, délivrés dans les écoles).

Il faut avoir intégré et accepté beaucoup d’obligations, mais aussi de satisfaction pour se lancer dans un tel programme. Tous les enfants doivent se voir offrir, à des niveaux divers, ces possibilités d’apprentissage à l’école. C’est le rôle de l’école inclusive de permettre que des apprentissages y aient lieu. Certes, ce ne seront pas toujours les mêmes niveaux de résistance, de difficulté ou de désir, de facilité, de goût, mais le but ultime est que les élèves puissent aller au bout de leurs capacités.

[1] « Rapport sur le développement dans le monde 2018 : Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation. » Banque mondiale. 2018 Washington, DC :

[2] « Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, lorsqu’on a demandé récemment à des élèves de troisième année du primaire de lire une phrase du genre « le nom du chien est Fido », trois quarts n’ont pas compris ce que cela voulait dire. Dans les campagnes indiennes, près de trois quarts des élèves de troisième année du primaire n’ont pas pu faire une opération de soustraction à deux chiffres comme dans « 46 – 17 ». En cinquième année, la moitié en était toujours incapable ». (Page 3 de l’abrégé)

[3] Il peut être intéressant de distinguer apprendre de savoir (quand l’élève a appris, il sait). En outre, les enfants ont envie de savoir, rarement d’apprendre !

[4] Perrenoud Philippe dans Enfances & Psy 2003/4 (no24), pages 9 à 17

[5] D’après Bernard Charlot « du rapport au savoir, éléments d’une théorie » (Anthropos, 1997)

Le concept des « apprentissages » est au coeur du discours de la coopération en éducation et le Partenariat mondial pour l’éducation (#GPE) « identifie [dans sa stratégie 2025] l’apprentissage comme l’un de ses objectifs principaux et comme un domaine d’action prioritaire ».

Alors merci pour ce retour aux fondamentaux autour des notions d’apprentissage qui ouvre la réflexion sur ses conditions de réussite mais aussi, sur l’enjeu de l’évaluation de ces apprentissages, notamment dans des approches « standardisées »…peut-être des sujets discutés dans le reste de l’ouvrage?

Le livre met en débat l’ensemble des facteurs qui caractérisent les apprentissages. De leurs contenus à la manière de les aborder, et aussi de s’assurer qu’ils ont été réalisés.

Les problèmes des évaluations internationales sont interrogées par rapport aux apprentissages effectivement obtenus, mais, et ceci est au centre de l’essai, n’y a-t-il pas d’autres contenus capables d’être utilisés pour rendre compte des apprentissages réels des élèves. Qu’en est-il d’un curriculum réalisé face à un curriculum officiel éloigné du réel des possibilités de tous les élèves et de leur environnement ?